泡沫 〜岩苔小谷大滝〜

2023年8月末日。

黒部川現流域の支流の一つ、岩苔小谷にかかる、源流最大の滝、岩苔小谷大滝に訪れた。

Prologue

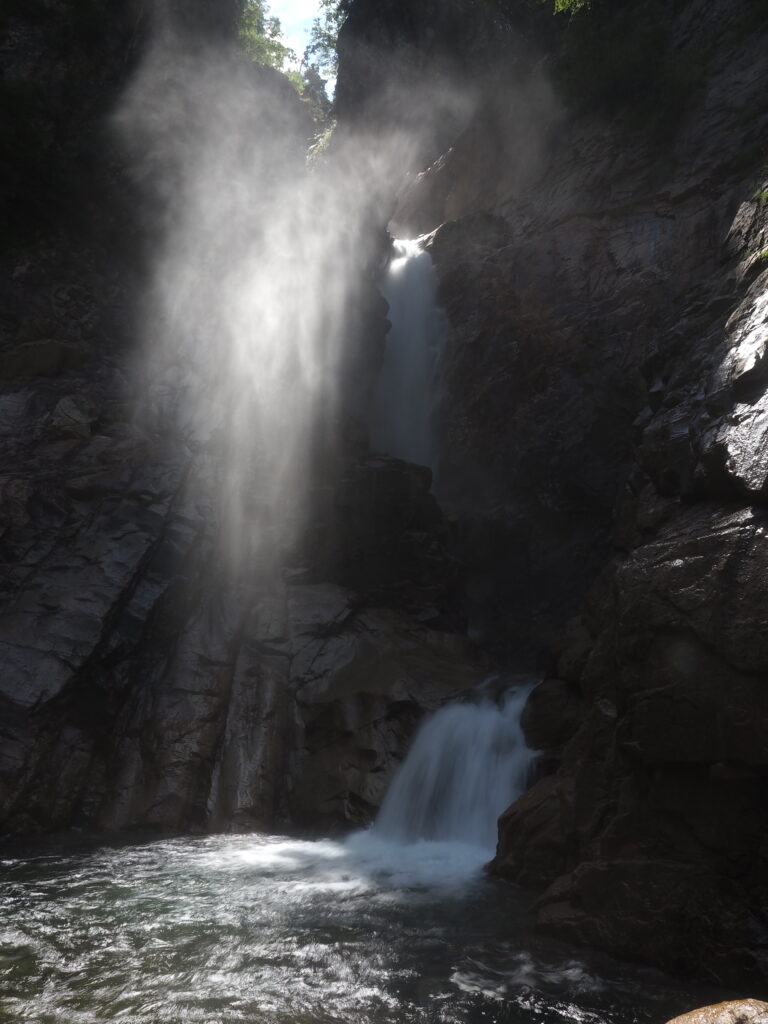

この滝は、威圧感のある側壁から一条に流れ落ちる見事な50mの直瀑だったらしい。

だった。

つまり過去形である。

2018年にこの滝を来訪した志水哲也氏が、この滝の上部の崩壊と、直瀑としての落差の損失を発見し、『山と渓谷』にて崩れる前の当時の写真とともに発表していた。

志水氏の著書、『黒部物語』にあるこの滝の登攀の記録と、同氏のブログでのその崩壊の報告、他1件ほどの滝マニアによる来訪の記録があるのみで、人の手に余り触れずに存在し続けていることは間違いなかった。

それは、この日本有数の山深さを誇る山域に位置していることが要因の大きな部分を占めていることは疑いようはなかった。

そこで、である。

目の付け所が違う男である(?)著者に目をつけられると相なったわけである。

2023年8月末日

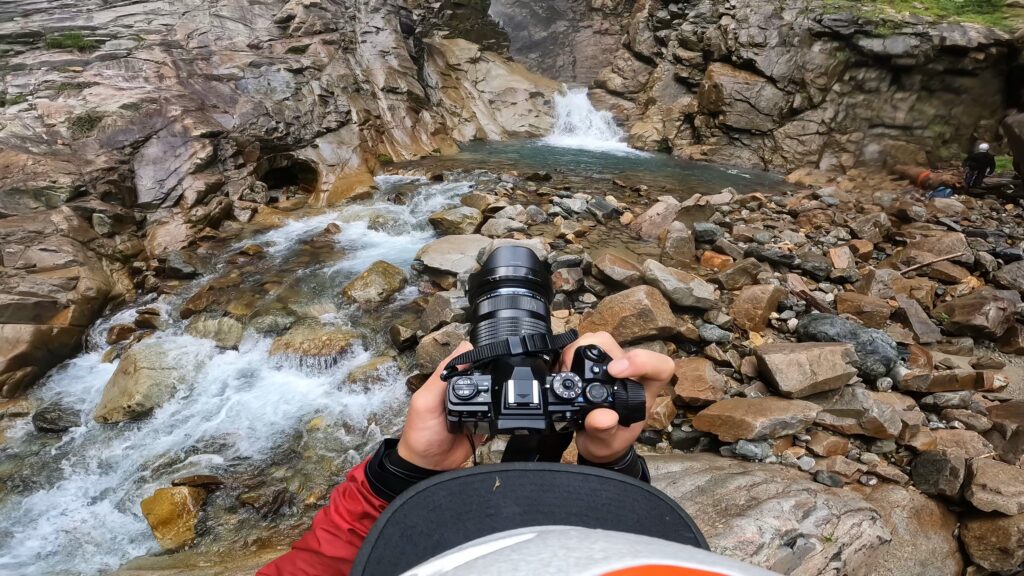

元々は、お馴染み雲ノ平発着の単独で行こうと計画していたが、なんとなくこの滝の話をしていたら、近くにいたキャメラマンのサビやんが急に同行することに。登攀道具も何もかも持ってなかったが、ジロやんの沢靴とありあわせのハーネスでバッチリだぜ。

雲ノ平を6時くらいに出発し、名品かぼちゃのベジブレッドをぱくつきながら一路高天原へ。タカマの人たちに軽く挨拶したら温泉まで行って温泉沢を下る。

写真だけ見てもよく分からないだろう。過去の落口の手前で岩が大きく陥没し、新たに洞窟が出現していて、過去の滝の20mほど右から噴出しているというわけである。これは想像以上の大物だ。

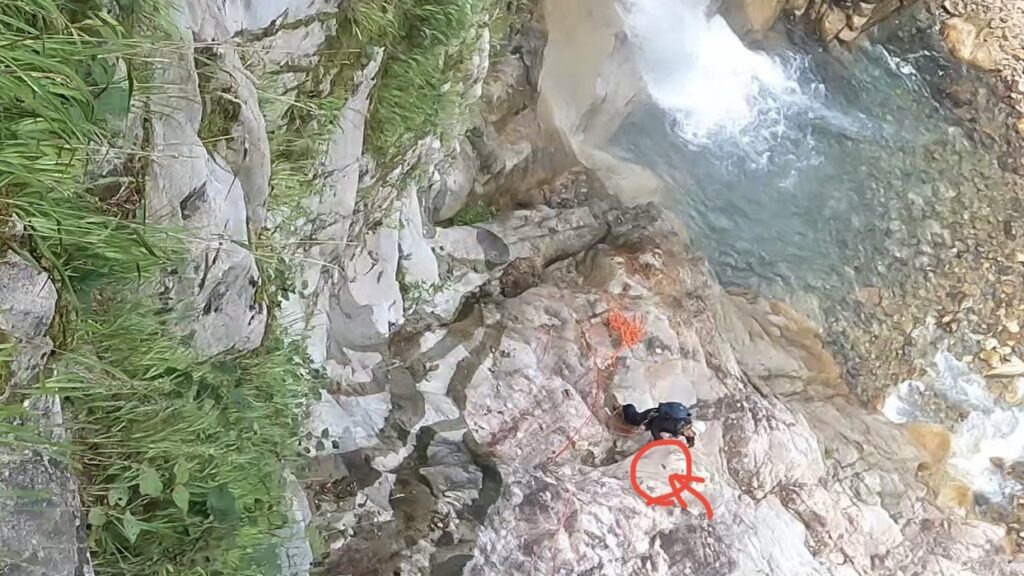

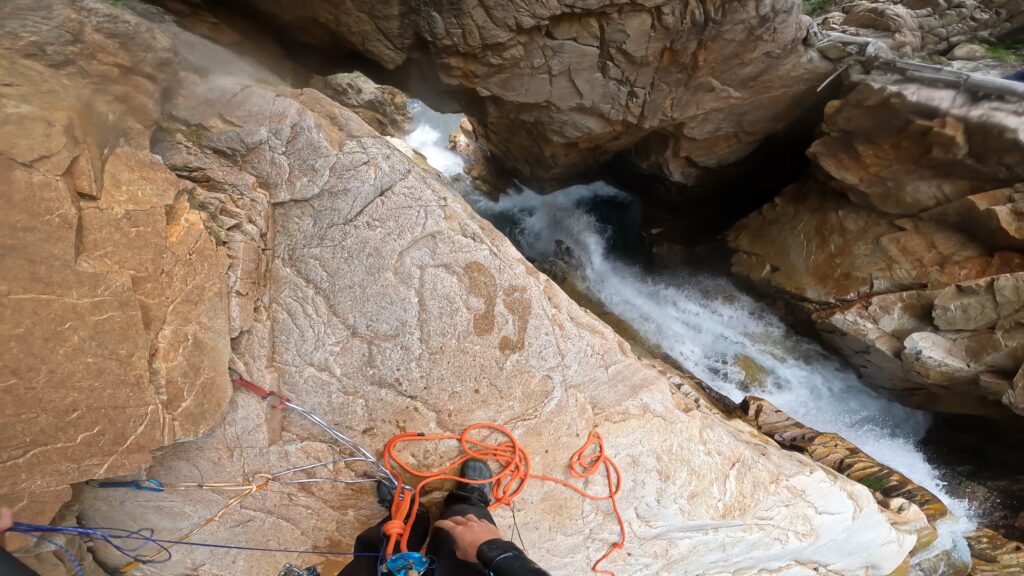

一通り怪奇な地形を堪能したところでウエットを着用し、登攀具を準備して下降に向かう。藪の斜面を少し上がって滝の右岸にあるルンゼに向けて1ピッチの懸垂。

右足を出す前に左足が崩れるガラガラのルンゼを慎重に下ったら滝の下部まで行くことができた。

さて、想定していた滝の左岸に向けて取り付く。釜を泳いでありえんほど滑るミニ滝を超えると1段目の真下へ。想定していた通りの爆風。これはウエットを着ていないサビやんに俺のビレイをしてもらうには過酷すぎる環境である。見たところ滝自体を完全にぶったっており、かなり悪そうだったので、今回は断念。

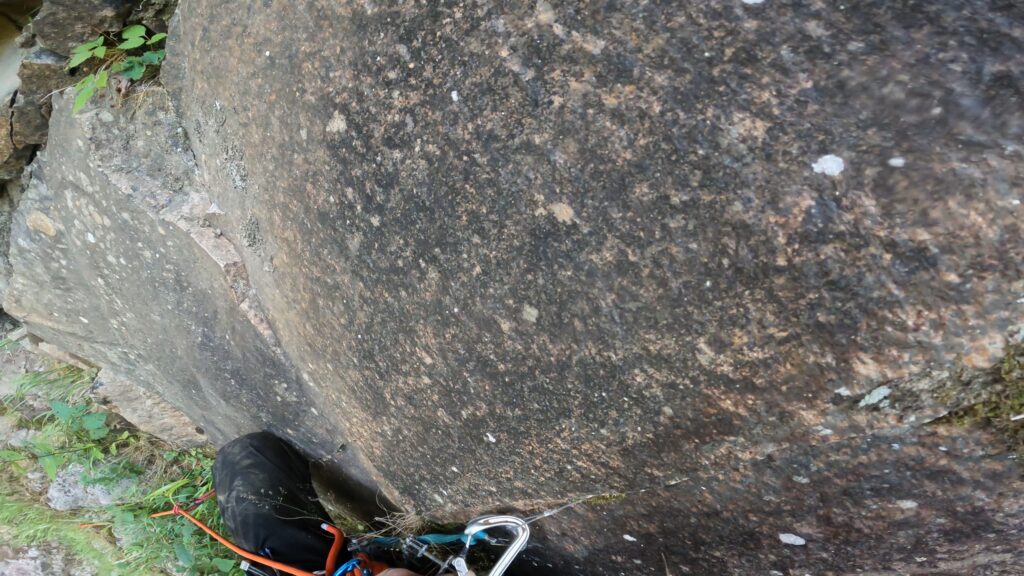

過去の水線を登ることにした。

ワンポイントエイドを挟みつつ、ロープスケール40mほどで過去の落口へ。とりあえずこれで滝自体は登れたことに。

ただせっかくなので人類未踏の洞窟の中に入ってみよう。

どちらかというとこっちが本当の目的である。

ちょうど雨が降ってきたタイミングで撤収。時間遅かったけどちゃっかり温泉には浸かって(当然)、タカマでちゃっかり特製カレーをご馳走になって、帰りました。帰りの登りは疲れててめちゃめちゃこたえたけど、カレーパワーと、男子校みたいな恋バナと猥談で切り抜けました。やっぱこれが一番効果ある。

結論・包括

今回、ここ10年以内に新しくできた、この大好きな黒部山域でおそらく最も新しく刺激的な地形に初めて踏み入ることができて満足している。男は誰しも未開の地に自分が初めての足跡を残すことに喜びを感じるはずだ。(何がとは言わんけど)(ちなみに俺は経験豊富な方が好きです。何がとは言わんけど。)崩壊前の滝を知らない自分が、こんな自分が、この滝と対話し、自分を、滝を表現する方法は、やはり登ることだった。

写真家だったら、もっと多くの機材で、三脚を持って、一番いいライトの時に写真をとっただろう。

映像作家なら、ドローンやらなんやらのあらゆる機材を用いて映像に収めて作品にしたことだろう。

画家なら絵を描いただろうし、ロダンなら滝の荒々さを彫ったかもしれない。

当たり前のことを言ってるようだが、これは実に面白い。表現に対する欲求というのは古来原始なもので(壁画とかね)これは実体の有無を問わない。

今回のクライミングは大いなる冒険であると同時に表現でもあった。

僕のリードしたライン、キャニオニングしたライン、とった写真、動画、そしてこの文章。

全て大いなる黒部の自然と向き合って僕が表現したこととそのアウトプットである。

クライミングはただのスポーツではない。ある種芸術的なこの要素が、クライミングを、いや「登攀」を面白いものに昇華させている。

過去の秀麗な直瀑の姿を見ることは叶わなかったが、この黒部という土地において、自分の冒険と表現ができたことに嬉しく思う。

また、現在のこの状態の滝も、地質学的時間スケールに落とし込めば、(我々は平気で10^8年くらいのオーダーで話をしているのだっ!)、まさに「一瞬」。脆弱そうな洞窟はすぐに崩れ去るだろう。俺たちが必死こいて探索した洞窟も、流水の平滑化作用の前では、自然が見せる刹那の泡沫の夢なのかもしれない。

P.S.

今回の登攀で撮影した映像は、サビやん先生によって編集され、今年中にも公開される予定とのことです。皆さんお楽しみに〜

コメント