反ミニマリズム論

どうもクライミング界の柄谷行人です。

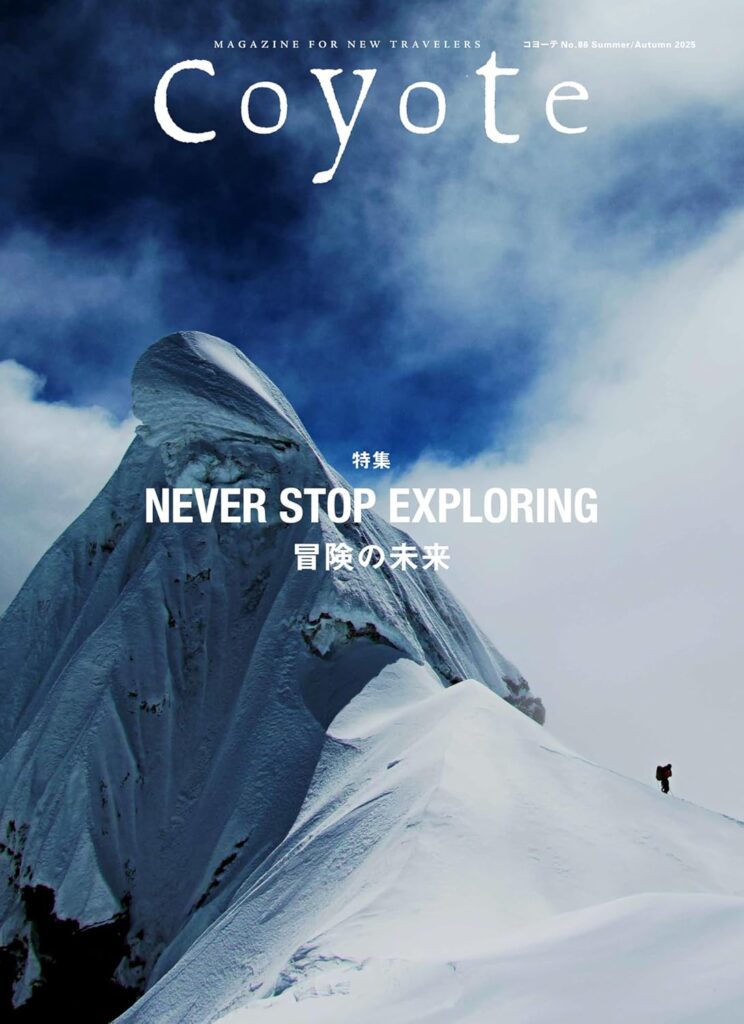

Coyote No.86 2025秋号を買った。今回はその感想。(買いましょう↓)

普段山の本はあまり買わないし、雑誌に至ってはここ数年、立ち読みすらしなくなったので、我ながら柄にもないことをしてみた。

Coyoteという雑誌(山岳専門誌では無い)でアルパインクライミングに関する特集が組まれていたが、別にそんなことでは買おうとは思わない。特集の中心となっている鈴木雄大氏のSNSにて刊行の告知がされたとき、その写真の美しさが目を引いたというのが理由である。写真自体は(おそらく)過去に氏のSNSで拝見したことはあったが、やはり印刷されたものとでは大きく印象は異なる。

事実、雑誌を見るまで印象に残っている写真はなかったが、表紙に使われている写真(表紙の写真の説明やクレジットが見当たらなかった。最悪である。)は、構図や光の角度、雲の入り方など、撮影された環境条件を鑑みれば極めて上質であると言わざるを得ず、なんというか、うーん唸った(語彙力)。惜しむらくは全体的にシャープネスが高く、特に本文中で引き伸ばされて印刷されている写真に関しては画が破綻してしまっているけれど、非常に困難な未踏ルートの登攀中に撮影された写真を誌面で鑑賞できるというだけでも、本誌を購入する価値は大いにあると明言したい。

でも、本文を読んでみるとどうしたもんか。危うく途中で投げ捨てそうになった。イカンイカン、本を大事にしない子は目が潰れるとか言ったけ。そんなんないか。

アルピニズムとジャーナリズム

アルパインクライミングをプレイヤーでは無い書き手が論じるのは非常に難しいと思う。いや、それはプレイヤーが書く時にも言えることだけど、遠征の公式の報告書等、正確性が求められる媒体ではなく、もっと広く一般ウケする、多くの人の目にとまる媒体では、書き手のスタンスの設定と定めた軸を動かさない覚悟が高い次元で要求される。

†

つまり、正確性を追求するとどうしても多くの人に伝える能力が低下し、わかりやすくしようとしすぎると本質的なことを伝えられなかったり、過分な装飾が跋扈して見ていられない文章になる。それは媒体として情報を伝えているという役割が機能していないことになるだけでなく、対象(今回の場合はアルパインクライミングや雄大氏)に対する不誠実であり冒涜に繋がりかねない。これは山の文章を書いた多くの人が感じた事がある苦悩であろうが、大抵の場合それらを苦心しながらも折衝されたものが世に出ているわけだけど、遠征内容が気になれば報告書を読めばいいし、チョーク比較もホールド図鑑も興味がないのでそれらの媒体は僕にとっては完全に不要に感じる(誰かお笑いに全振りした遠征報告書書いてくれないかな)。

†

今回は故あって久しぶりに手に取って見たのだけれど、そういった配慮がどこまでされていたかは気になる。プレイヤーが書いた文章ならいざ知らず、もの書きを生業とする人間なら、難しいなど言っていないで、<覚悟>と<信念>を持って書いてもらいたいものだ。以下に、性格悪すぎ人間による細かな感想を書いていく。

interviewとは?

のっけからつまずいた。

本編の冒頭にかっこいいリッジを登る2人のクライマーに被せて文章があるんだから、さも崇高なことが書いてあるのかと思って見てみた。そしたら山に登る理由、冒険の定義などのありきたりなフォーマットの後にあまりにも無理くり某ブランドのウエアのシリーズ名を引き合いに出して訳の分からない言葉が並んでいるんだけど、僕がアホすぎるのか何一つ理解ができない(引用は避けるけど、販売ページのサンプル写真に載っている)。そもそも絶望的に文章が下手クソだとしか感じなかったし、あまりに醜悪である。とは言っても雑誌の冒頭は読者を惹き付けて保持する為にキャッチーになる必要はあるだろうし、雑誌の存続を考えてスポンサーファーストになることは当然致し方ない。商業的匂いのない崇高なコンテンツもいいんだけど、それらはそれ以外のあまりに大切な何かが欠損しやすい。これは登山行為でも同じである(スポンサー問題的なやつね)。

†

まあそれは良いとして本題。「冒険」と名打って雄大氏のインタビューが書かれていると言うことなんだけど、コレってなにがインタビューなん?って思ってしまいましたね。インタビューってのは聞き手と語り手がいて、聞き手も含めたそれぞれが人(ニン)を持って受け答えするもんじゃないんですかと。これはインタビューじゃなくて雄大氏の発言を細切れに、体良く使っただけの彼の半生紹介に過ぎないし、勿論知らなくて興味深い話も多かったんだけど、こんなものは、彼自身が、「僕の半生を語ります」っていって喋ればしまいなことで、わざわざ3人称視点から無駄に飾った文章で書く必要はない。これだと酷評されているロ○スノのインタビューの方がまだマシと言える。

†

せっかくこんな素敵な雑誌で、「稀代のアルパインクライマー」を、プロの書き手が取り扱って、我々極貧クライマーに1320円も払って買わせるんだから、雄大氏と山に行ってテントでちょっと喋ったくらいでは聞き出せないような、ディープな話題が読みたかった。これは決して求め過ぎではない。プロのコンテンツの作り手としての気概が全く感じ取れなかった。アルパインクライミングはそんなに気安く取り扱える代物ではない。

アルパインクライマーはミニマリストか

そして、雄大氏の装備選択のコーナー。「アルパインクライマーはミニマリストである」という記述があるんだけど、それが今回の本題。これについて、完全な主観からの1個人の感想ということで申し上げると、「ちゃんちゃらおかしい」。そんな事があってはならない。クライマーは決してミニマリストではない。自分がそうだというクライマーが居たって、俺は違うのだから、「クライマーは」って単位で主語を設定して語られるのは納得がいかない。高峰に挑むために装備を削る行為を、自らの信念や思想まで削り取るミニマリズム(少なくとも現代ではそのように使用される)に短絡的に当てはめるのはアホ丸出しであると言わざるを得ない。アルパインクライミングが、ミニマリズムな訳がない。だけどこれは実際に事象としてクライマーがあまりにも持たざる者(貯金とかも全部ね)であることが多いため、よく誤解されやすい事なのです。でも少し考えてみるとすぐに分かる。

◇◇◇◆◇◇◇

あれ、ここに

本気度の高いクライマーほど(中略)ミニマリストである。

って書いてあるけど、これだと俺が本気じゃないって言ってるようなもんか。ガーーーン。HONKIDOって、どこに売ってるんですか、、、(泣)

◇◇◇◆◇◇◇

†

この際、ミニマリズムという言葉の厳密な定義や語源はどうでもいいのだけれど、この言葉の通念的な用法から私が感じる印象は、社会的、ひいては民主主義的な競争から一度距離を置き、自らの幸福を資産の最大化や主義主張の啓発に置かず、内省の繰り返しによって達成するという生き方というところで大きく間違えてはいないはずである。部屋の中にものが少ないっていうのは、その考え方が世界に実存化しただけのメタファーであり、本質ではない。アルパインクライマーの装備が少ないのも、山登りの過程で研ぎ澄まされただけの単なる事象でしかなく、事象だけを見て奥にある思想を想像だけで書こうとするのは非常にナンセンスだ。

ニュートンは、りんごが落ちてきて重力を見つけたのが凄いというのは短絡的で、その事象から万有引力の式を解明して一般化した事が凄い。これが事象→一般化の例。自然科学の数理モデルはこういった観察から得られたものが多い。

装備紹介の内容としては、一般的なアルパインクライミングの装備についてタラタラと説明せずに、「他のクライマーと大きくは変わらないと思いますが」としてうまく省かれているのは非常に好感が持てた。そう、多分そんなに違いはない。それどころか。雄大氏のようなブランドのアスリート以外で、アルパインの最先端で頑張っているような奴は得てして金がないので、八ヶ岳のアイスキャンディにいるよくわからん山岳会のおばさまの方がよっぽど良いカッコをしている。ピカピカのマムートの派手なハードシェルを買えるなら、多分そいつは真面目に山をやってない(マンモスさん、愛用者さん、他意はないんです許してください)。

†

特筆すべきは氏のアタック装備にアイゼンのトウベイルが入っていることがある程度の文量をもって明記されている点で、これは日本でヌルく冬壁を登っていたら想像しにくいかもしれない。かくいう私もカナディアンロッキーでアイスクライミング中にトウベイルが破損し、かの天才クライマーToranosuke=N=Gayama大先輩による60スリングを用いた即席修理でことなきを得た事があったが、遠征でと考えると肝が冷える。

それ以来、遠征に行く時はトウベイルを新調したうえで、予備は絶対に忘れないように持参しようと心に決めているが、アタック装備にまで組み込まれているとはさすがという他ない(となると隊でのアイゼンのブランドの統一とかもなされているのかな?現状ブルーアイス以外はペツルが主な選択になりそうだけど)。国内でもパチンコなどの継続して登攀行為が求められる山行では持参すべきかも。あと、壁の中にヤスリを持ち込むという記載もあったけど、これはまぁ多くの人が直感的に納得できる内容だと思われる。

†

これらのものを、ミニマリストのクライマーが、最大限のこだわりを持って選んだ一見余分なものと説明するのはいささか無理があるように感じる。航空写真が発達し、ドローンなどでも偵察が可能で、ノーマルルートで山頂に立てるかもしれない山を、衣食住の全てを背負って、時に社会的活動を犠牲にしてまで手にした技術とそれに裏打ちされた豊富な経験をもって未踏ルートから登る行為が、ミニマリズムであってはならない。そんな矮小な自意識を表現する言葉で、説明されていいはずはない。アルパインクライミングとは、人生と冒険の気概を全て詰め込んだ、究極のマキシマリズムであることを私は言いたい。

†

山に登るために何かをそぎ落としてミニマリストになった気でいるクライマーがいたら、俺は言いたい。そんなことでは強くはなれないし、そんなままでは多分山で死ぬ。”山ごとき”のために命までミニマルにするのはあまりにナンセンスである。そう、お前のことを言っているんだ。ミニマリズムが持つ甘美な誘惑は無視できないものだけど、そういった条件付きの幸福では決して我々の生活は豊かにならない。

———*———

全てが規律のもとに行動するマシーンのようなアスリートは、僕はクライマーらしいとは思えない。僕が知ってるクライマーっていうのは、もっとこう人間らしくてだらしが無くて、やる時はやるのかもしれないけど普段はそうは見えない情けなさがありながら、心のどこかでそんな自分をちょっとだけ肯定している信じられないイタさを秘めている。

部屋の中はギアまみれ、粉まみれで、四六時中指が痛い。つまらない言い訳でクライミングジムやランニングを平気でサボったり、気が乗らない週末はラーメンズのコントを5時間ぶっ通しで見たりしてもいい。街中でお洒落したっていいし、とんでもなくみすぼらしくてもいい。ロックに狂って、女の子が大好きで、金がなさすぎて食費をケチりまくるのに、1万円をこえる詩集なんかはノータイムで買っちゃう、そんな弱い人間がクライマーだ。持ち物や、アイデンティティさえをも捨てさる勇気あるミニマリストには到底なれっこない。

そうでないと、多分そいつは山で死ぬだろう。

最後に

その後の雄大氏の文章は、やはり登山行為そのもの以外にも言及が多くて、面白かった。石川直樹氏は僕は特集されたユリイカの特別号を持ってるくらいファンなので、楽しんで眺めた。ジャヌーの記事に関しては、もう何というか、読んだらしんどくなりそうで読めなかった。多分読んだら僕という器が耐えきれずに壊れる。端的に言うと凄すぎる。あとノー○フェー○のジャケット、普通にください(無理)。

以前山野井さんが特集された時にもこの雑誌は買ったけど、写真も綺麗だし、絶妙にメジャー路線が取り上げなさそうなトピックを摘むセンスがイケてると思った。もちろん雄大さんを特集したのだってイカしてる。これをクライミング専門誌がやれてないのはもっと恥じた方がいいだろう。

コンセプトは旅とかアウトドアが多いのに、随所からカルチャーぶりたい煩悩が見え隠れして、読んでて気持ちが良い。誤解されないで頂きたいのは、僕はこの雑誌をとても面白く読んだということ。そうでないとこんな誰も読まない記事を5千文字以上も書かないしね。

コメント

コメント一覧 (2件)

興味深い!ここで取り上げられている雑誌のまさにこの号の末席をしれっと汚している身としては、居住まいを正さないといけないね。

ところでラーメンズなら、僕は蒲田行進曲といろいろマンが好きです。

こんな拙文をご高覧いただきありがとうございます。重ね重ね、雑誌や関係されている人を攻撃する意図はないので悪しからず、、